Le cauchemar pandémique actuel est la manifestation la plus récente et la plus aiguë de la tendance de la société capitaliste à tuer beaucoup et régulièrement, une tendance que Friedrich Engels appelait « meurtre social ». Le capitalisme tue parce que les comportements destructeurs sont, dans une large mesure, obligatoires dans ce type de société. Les entreprises doivent faire suffisamment d’argent ou de graves conséquences sociales s’ensuivent – pour elles, leurs employés et le gouvernement. Pour que cela se produise, le reste d’entre nous doit poursuivre ses activités économiques qui sont obligatoires pour maintenir ce type de société.

Le fait que ces activités soient obligatoires signifie que les sociétés capitalistes sont dépendantes du marché : la participation au marché n’est pas facultative, mais obligatoire. Comme l’a dit Beatrice Adler-Bolton, dans le capitalisme « vous avez droit à la survie que vous pouvez acheter », et donc les gens font généralement ce qu’ils doivent faire pour obtenir de l’argent. Les résultats prévisibles sont les suivants : certaines personnes n’obtiennent pas assez d’argent pour survivre ; certaines personnes sont en danger en raison de conditions de travail, de vie et d’environnement dangereuses ; certaines personnes souffrent d’un manque de biens et de services de qualité suffisante pour favoriser le plein épanouissement de l’être humain ; et certaines personnes infligent aux autres les conditions susmentionnées. La réalité simple et brutale est que le capitalisme tue beaucoup, régulièrement. (L’apocalypse en constante progression de la crise climatique est une autre manifestation de la tendance au meurtre social, tout comme le meurtre très ancien et toujours en cours des travailleurs dans les opérations ordinaires de tant de lieux de travail).

La tendance au meurtre social crée des problèmes potentiels que les gouvernements doivent gérer, puisque les États sont eux aussi soumis aux pressions et aux tendances découlant du capitalisme. Ils se retrouvent face aux résultats du meurtre social, résultats auxquels ils sont censés apporter des réponses, avec des options relativement restreintes par les limites que leur impose le capitalisme. Dans ce contexte, les gouvernements ont souvent recours à une tactique spécifique de gouvernance : la dépolitisation.

La dépolitisation est une tentative du gouvernement de « mettre à distance le caractère politiquement contestable de la gouvernance », pour reprendre les termes du politologue Peter Burnham. On pourrait appeler cela la règle du déni : prendre des décisions sans avoir l’air d’en prendre, considérer les conséquences comme inévitables et essayer de placer l’autorité ailleurs afin d’éviter d’avoir à répondre de ce qui se passe.

L’analyse de Burnham est utile pour comprendre la réponse de l’administration Biden à la pandémie, à plusieurs égards. Premièrement, il place la dépolitisation dans un contexte théorique et social plus large en soulignant que les gouvernements doivent gérer les conséquences politiques potentielles des problèmes qui sont générés de manière assez prévisible par le capitalisme.

La dépolitisation permet de résister aux demandes d’action gouvernementale en présentant certains événements comme inévitables (comme lorsque le président Biden a déclaré, deux jours après son entrée en fonction, qu’« il n’y a rien que nous puissions faire pour changer la trajectoire de la pandémie au cours des prochains mois ») et d’autres comme impossibles (comme lorsque l’attachée de presse Jen Psaki a raillé, lors d’un point de presse en décembre, « devrions-nous simplement envoyer un [test covid] à chaque Américain ? »).

D’autres stratégies de dépolitisation déployées par l’administration Biden reposent sur l’abdication du pouvoir de décision, comme la délégation des décisions aux autorités locales et étatiques, et la désignation de boucs émissaires (la liste comprend la Cour suprême, les personnes non vaccinées, les républicains, les variants du coronavirus et la récalcitrance supposée de la population face à des mesures d’atténuation largement inexistantes).

Selon l’analyse de Burnham, ces choix tactiques doivent être compris dans un contexte de conflit social. Les conflits sociaux sont des lieux d’éruption potentielle de la politique par le bas. Les gouvernements dépolitisent en partie pour garder le contrôle sur ceux qui définissent les termes de ce qui est et n’est pas politique et, surtout, pour empêcher la politisation des aspects apparemment routiniers de la vie dans la société capitaliste. Ce type de politisation constitue toujours un problème pour l’État, et la dépolitisation, en tant que tactique, est une tentative de désamorcer ce risque.

Prenons, par exemple, le travail faiblement rémunéré, qui est un lieu de conflit social particulièrement important. Les politiques de redistribution mises en œuvre au début de la pandémie semblent avoir encouragé ce que l’on appelle la Grande Démission. Comme l’a expliqué Abdullah Shihipar, au début de la pandémie, « pour tenter d’endiguer la vague de décès, des réformes sans précédent ont été adoptées » par les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux, notamment des moratoires sur les expulsions, de meilleures allocations de chômage et une augmentation des programmes de repas gratuits dans les écoles. Ces politiques étaient des formes de politisation relative – et, je le souligne, modérée – des conditions existantes par le biais de la politique. Un résultat important a été une réduction spectaculaire de la pauvreté. En tant que candidat à la présidence, Biden a appelé à développer ce type de politique, tout en critiquant l’administration Trump de ne pas en avoir fait plus dans ce sens. Ces approches antérieures sur la pandémie avaient offert de petits aperçus de ce qui est possible et une chance de relâcher un peu le caractère subordonné de la vie des gens au service du régime d’accumulation. L’administration Biden a depuis abandonné cette approche et opté pour la dépolitisation.

Bien sûr, l’une des forces motrices de la « Grande Démission » est probablement aussi le fait que les gens ne veulent pas tomber malades au travail. (Je peux le dire personnellement, ma mère a quitté son emploi dans un entrepôt par crainte d’être exposée au COVID-19 et a accepté un emploi moins bien rémunéré dans un établissement de vente au détail disposant de meilleures mesures d’atténuation des infections). Limiter les options économiques des gens afin de freiner la Grande Démission semble avoir été une des raisons pour lesquelles Biden n’a pas poursuivi les politiques de redistribution vaguement généreuses des premiers jours de la pandémie.

Cela nous amène à un dernier aspect pertinent de l’analyse de Burnham : lorsque les gouvernements s’engagent dans des tactiques de dépolitisation, leur objectif n’est pas de résoudre les problèmes sociaux, mais de résoudre leurs propres problèmes politiques, souvent en essayant de faire en sorte que les problèmes sociaux ne soient plus des enjeux politiques.

Les employés des administrations ne sont pas naïfs. Ils connaissent les conséquences de leurs actions, mais les entreprennent quand même. On peut supposer qu’ils ne sont pas des monstres, dans la mesure où ils se sentent mal que certaines personnes soient mortes et que d’autres vont mourir à cause de leurs décisions, mais ils prennent néanmoins ces décisions. Ceux d’entre nous qui ont des penchants populistes sont tentés d’attribuer les maux du capitalisme à la cupidité et à l’indifférence inhumaine des riches et des puissants. Bien que nos dirigeants sociaux puissent être comme cela, ces défauts de caractère sont bien moins la cause des maux sociaux qu’ils ne sont les effets de structures sociales sous-jacentes (placez les personnes les plus généreuses dans de telles positions, et voyez combien de temps elles le resteront !) Les entreprises sont soumises à des pressions concurrentielles qui les obligent à maltraiter leurs employés, leurs clients et l’environnement. Contraints d’agir de la sorte, les managers cherchent des justifications et remodèlent lentement leur comportement moral pour s’y adapter. Le capitalisme produit à la fois une mort massive et des personnes en position d’autorité institutionnelle qui sont capables de vivre avec cette mort massive. En tant que tels, les appels moraux à la conscience des administrations ne nous mèneront pas loin.

La réponse de l’administration Biden à la pandémie ne sera humaine et respectueuse des principes que si des personnes humaines et respectueuses des principes provoquent des conséquences politiques par une action collective. Ainsi, tout effort sérieux pour atténuer cet épisode catastrophique de meurtre social à court terme ne peut que prendre comme point de départ la façon dont un grand nombre de personnes ordinaires peuvent créer des répercussions sérieuses pour ceux qui sont au sommet du pouvoir. À long terme, nous devons trouver la voie d’une société qui ne soit pas fondamentalement meurtrière.

Nate Holdren

Nate Holdren est un historien juridique du capitalisme aux États-Unis. Il est l’auteur du livre Injury Impoverished : Workplace Accidents, Capitalism, and Law in the Progressive Era et enseigne dans le cadre du programme de droit, politique et société de l’université Drake.

Publication originale :

https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2022/03/21/depoliticizing-social-murder-covid-pandemic/

https://cabrioles.noblogs.org/depolitiser-le-meurtre-social-dans-la-pandemie-de-covid-19

******

La vaccinophobie, ou la haine de l’égalité

Face à des événements qui paraissent neufs et, par conséquent, nous désarçonnent, il n’est jamais inutile d’interroger le passé pour y trouver, sinon la copie de ce que l’on vit à un moment donné, du moins quelques analogies. La pandémie dans laquelle le monde est plongé depuis deux ans et les campagnes de vaccination débutées dès la fin de l’année 2020 en sont un excellent exemple. Toutes les expertises ont été convoquées pour éclairer ces événements, des virologues aux éthicien·ne·s, mais il semble qu’on a oublié d’interroger les historien·ne·s.

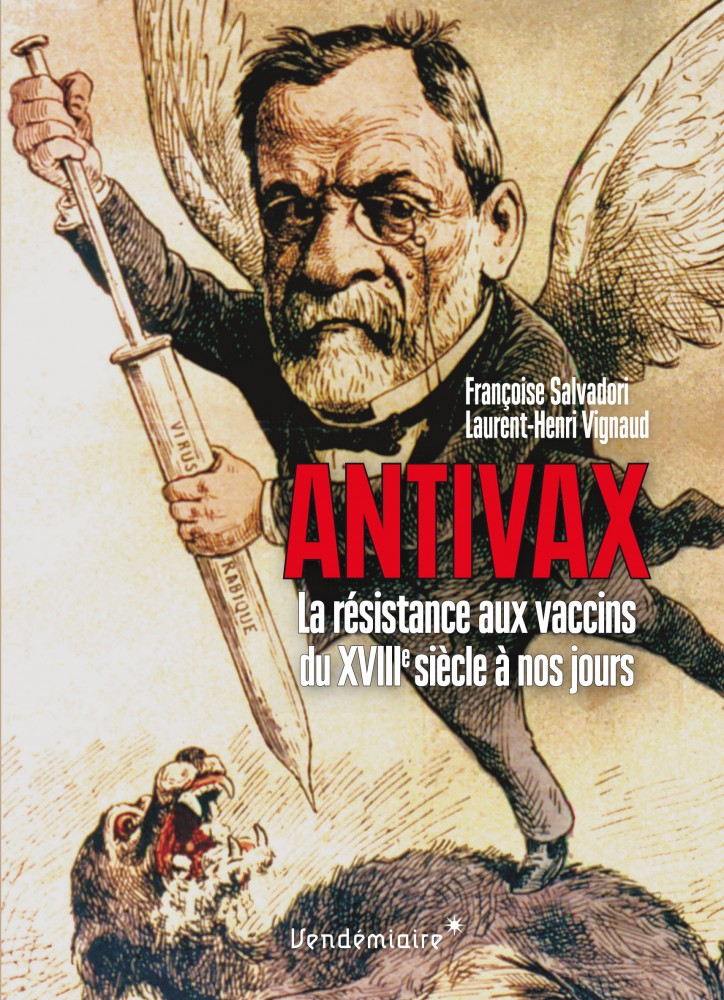

Il se trouve pourtant qu’il existe de nombreux travaux sur l’histoire des épidémies et sur celle, évidemment liée à la précédente, de la vaccination. Par un étrange hasard, une synthèse très accessible et extrêmement riche avait été publiée une année avant l’éclosion de la pandémie de Covid-19 par une immunologue, Françoise Salvadori, et un historien, Laurent-Henri Vignaud. Intitulée Antivax, elle décortique les arguments utilisés contre les vaccins par celles et ceux que l’on avait nommés des « vaccinophobes » au XIXe siècle. Ce livre en fait aussi ressortir la très grande continuité depuis 250 ans.

On découvrira le détail de l’histoire du principe de la vaccination dans le livre, depuis les premiers essais d’inoculation de la variole au début du XVIIIe siècle, à partir de pratiques populaires, jusqu’aux derniers développements précédant immédiatement la pandémie de 2020. Plutôt que d’en faire un résumé, nous allons synthétiser ici les principaux arguments utilisés durant cette période pour contester la vaccination. On peut les ranger en cinq grandes catégories, et les parallèles que permet cette enquête historique avec la situation actuelle sauteront plus d’une fois aux yeux.

Premier argument : les vaccins contre-nature

On trouve différentes versions de cet argument. La plus ancienne critique la volonté de perfectionner l’humain, conçu comme une création divine, qui animerait le principe de la vaccination. Argument d’abord religieux, il se décline ensuite au XIXe siècle dans le vocabulaire pseudo scientifique de la dégénérescence de l’humanité (et, plus spécifiquement, de la race blanche), en avançant que les vaccins permettent aux individus les plus faibles, qui sans lui seraient morts, de survivre. Il connaît également une variation mi-religieuse, mi-naturaliste, selon laquelle la maladie est une fatalité à laquelle non seulement il serait vain (et présomptueux : les médecins se prennent pour des dieux) de vouloir échapper, mais qui serait en réalité un bienfait, car elle permettrait de renforcer les individus (et l’espèce).

Vouloir améliorer l’humain renvoie à l’imaginaire du Frankenstein de Mary Shelley, à une volonté prométhéenne qui veut se mettre à la place de Dieu et qui, ce faisant, va immanquablement provoquer des catastrophes. Les vaccinateurs sont présentés comme de véritables apprenti·e·s sorcières·ers. On critique dès lors la composition – réelle ou supposée – des vaccins, les nouvelles techniques qui n’ont pas été éprouvées, et on monte soigneusement en épingle le moindre accident vaccinal. À ce sujet, Salvadori et Vignaud notent que l’internationalisation des informations diffusées par les vaccinophobes est très précoce, quelle que soit la qualité de celles-ci (souvent issue de rumeurs, mais pas toujours puisque l’histoire de la vaccination est faite d’accidents vaccinaux parfois très graves, par exemple par la propagation de certaines maladies par des actes pratiqués dans des conditions d’hygiène insuffisantes).

L’argument d’une vaccination contre-nature a pu parfois convaincre des militant·e·s de gauche, lorsque leur critique du capitalisme assimile ce dernier à une force artificielle détruisant des rapports humains « naturels », et établissant dans la foulée une équivalence entre science et capitalisme. Cet argument permet aussi de comprendre pourquoi certains courants écologistes s’opposent à la vaccination.

Deuxième argument : dénoncer la vénalité des politiques de vaccination

Les vaccinophobes n’ont pas attendu que les vaccins soient produits par des multinationales comme Pfizer pour dénoncer la vénalité qui accompagne les grandes campagnes de vaccination. Ils n’ont de cesse d’attaquer la fausse philanthropie de ces dernières, qui cacheraient forcément de honteux motifs. Comme le dit le livre, il s’agit souvent d’une ruse permettant de cacher les intérêts financiers très réels (et souvent supérieurs) des médecins ou pharmaciens qui vendaient des potions plus ou moins efficaces contre les maladies.

L’argument s’est développé au XXe siècle pour contester ce que l’on nomme désormais les « Big Pharmas » et, derrière ces multinationales, le capitalisme lui-même.

Troisième argument : il existe une panacée alternative

Les débats ubuesques au tout début de l’actuelle pandémie autour de la chloroquine l’ont montré de manière tout à fait caricaturale : contre chaque vaccin apparaissent toujours quantité de charlatans prétendant connaître le médicament miracle qui permettrait de guérir ou de se protéger contre la maladie. Parfois ce sont des régimes ou des pratiques plus ou moins farfelues qui sont invoquées, d’autres fois la préparation secrète d’un médecin qu’il vend à prix d’or.

On trouve aussi, à partir du XIXe siècle, une contestation plus surprenante de la vaccination au nom de l’hygiène, qui serait la solution enfin trouvée afin de se débarrasser de toutes les maladies [1]. Les progrès dans la lutte contre la variole ou la tuberculose obtenus grâce au développement de la vaccination sont ainsi attribués à l’amélioration concomitante de l’hygiène, notamment dans les villes, sans voir que les deux phénomènes participent d’un même mouvement général.

Cet argument a parfois été repris par certain·e·s socialistes, qui ont toujours été minoritaires dans leur camp politique, qui ont dénoncé la vaccination comme une politique menée contre les pauvres. Il ne s’agirait que d’un pis-aller qui éviterait de fournir à toute la population des conditions sanitaires et d’hygiène correctes qui permettraient de limiter l’apparition ou la transmission des maladies, et en réservant de telles conditions aux seuls milieux favorisés.

Quatrième argument : cultiver le doute

Ayant bien compris l’exploitation possible des ratés des campagnes de vaccination, les opposant·e·s à la vaccination demandent à celle-ci une efficacité absolue, matériellement inatteignable. Sans même parler du moindre accident, immédiatement monté en épingle, l’exemple d’une seule personne vaccinée qui attraperait la maladie est censé discréditer le principe même du vaccin.

De nombreux vaccinophobes ont dès le XVIIIe siècle utilisé l’argument, toujours extrêmement efficace, de la prudence face à une nouveauté que l’on ne maîtriserait pas complètement. L’insistance sur les possibles effets à long terme, un autre classique du discours antivacciniste, rentre dans cette catégorie. L’avenir durant longtemps, il est toujours possible d’alerter sur de futurs effets non encore découverts pour s’opposer à une vaccination, et tout particulièrement à une politique de vaccination universelle. La fameuse « liberté vaccinale » invoquée aujourd’hui contre les obligations vaccinales est évidemment le rejeton de cette politique du doute.

On a par exemple presque immédiatement soupçonné la vaccination de provoquer la stérilité, un argument qui peut d’ailleurs être rapproché des positions eugénistes présentées plus haut. Plus tard, les rumeurs selon lesquelles certains vaccins seraient responsables de l’autisme ou de la sclérose en plaques ne disparaissent jamais complètement, malgré les innombrables travaux scientifiques montrant le contraire.

Salvadori et Vignaud notent par ailleurs que cette politique du doute a connu un nouveau développement dans les dernières décennies du XXe siècle avec la judiciarisation autour des effets secondaires des vaccins, et la recherche de responsables (le fabricant du vaccin, la personne qui l’a inoculé, l’État qui a rendu l’inoculation obligatoire, l’agence qui l’a autorisé, etc.), et n’hésitent pas à parler de « harcèlement juridique » à partir des années 1970.

Cinquième argument : les vaccins, c’est l’État

L’ultime argument, qui rassemble beaucoup des discours vaccinophobes, repose sur une dénonciation de l’État et de ses politiques. Dans sa version la plus modérée, il insiste sur le caractère liberticide des politiques de vaccination décrétées par les autorités sanitaires ou politiques. On la retrouve par exemple dans une association américaine, le Citizens Medical Reference Bureau, à la fois férocement opposée au New Deal avant la Seconde Guerre mondiale et tentant de mobiliser contre la vaccination. Il s’agit de protéger une « liberté individuelle » censément absolue contre toute intrusion de l’État. Comme on a pu amplement le voir durant la pandémie de Covid-19, ces prétendus libéraux ne parlent de liberté que pour maquiller l’égoïsme des privilégié·e·s.

Salvadori et Vignaud rappellent à ce propos que de nombreuses décisions des cours de justice en Amérique du Nord et en Europe ont validé les politiques de vaccination universelle, et cela dès le début du XXe siècle, contestant que le respect d’une supposée liberté individuelle puisse être invoqué pour se soustraire à des politiques de santé publique.

Cet argument prend aussi régulièrement un tour xénophobe, les vaccins étant dénoncés comme une invention de l’étranger. La variante paranoïaque de cet argument est celle qui croit déceler une conspiration visant à affaiblir ou à tuer les populations, discours déjà ancien mais qui a connu une résurgence bruyante depuis que les premiers vaccins contre le Covid sont apparus. Fondamentalement, l’idée qui sous-tend ces discours est que les élites voudraient tuer le peuple (et non pas l’exploiter ou le dominer).

La corrélation entre cette méfiance envers l’État et l’antivaccinisme est forte, et il faut la prendre au sérieux. On la voit à l’extrême droite, dans les milieux dits « libertariens » (très souvent ultra-conservateurs et qu’il devient de plus en plus difficile de distinguer de l’extrême droite), mais aussi dans une partie des milieux populaires ou dans des territoires colonisés. Dans ces deux derniers cas, cette méfiance repose bien entendu sur des raisons nombreuses et sérieuses, l’État pratiquant une politique d’une grande dureté à leur égard, les appauvrissant et faisant donner la police, voire l’armée, lorsque des protestations s’élèvent.

Conclusion : mort aux faibles

Il est évident que tous ces arguments ne devraient pas pouvoir être utilisés en même temps par la même personne ou le même mouvement politique, puisqu’ils sont incohérents entre eux. Qu’à cela ne tienne, comme on l’a vu depuis le début de l’actuelle pandémie, les vaccinophobes font feu de tout bois et ne s’embarrassent pas de la plus élémentaire des logiques dans leurs discours. Tel vaccin sera donc à la fois inopérant et dangereux, enrichirait telle entreprise tout en étant la preuve d’une santé au rabais, ou aurait pour effet ultime de tuer les personnes vaccinées, et ainsi de suite. Ce mélange est fréquent, comme l’actualité de ces derniers mois nous l’a encore montré, et témoigne d’une opposition plus profonde.

Salvadori et Vignaud ne se demandent pas ce qui, fondamentalement, structurerait cette opposition aux vaccins, mais les très riches matériaux que leur livre expose permettent néanmoins de lancer une hypothèse. Les arguments n° 2, 3 et 4 ci-dessus paraissent surtout ressortir de la tactique argumentative. Ils visent surtout à affaiblir les politiques de vaccination par un procédé qui rappelle ceux de la rhétorique réactionnaire décrite par Albert O. Hirschman [2]. Se pensant minoritaires, les vaccinophobes recourent donc souvent à des arguments indirects. Si ces derniers réapparaissent presque systématiquement, c’est qu’ils sont efficaces et qu’ils peuvent convaincre des personnes défendant des opinions assez diverses, une qualité toujours très recherchée dans les luttes politiques.

Ce sont plutôt les premier et dernier arguments qui exprimeraient le sens profond du combat antivaccinal. Affirmer qu’il faut « laisser faire la nature », c’est, au sens propre, favoriser les fort·e·s et laisser les faibles à leur sort, c’est-à-dire à une mort qui pourrait être évitée. Cette idée correspond donc parfaitement à celle de l’extrême droite la plus radicale. Cette position générale est cohérente avec la critique de l’État, car ce que les vaccinophobes attaquent au sein des institutions étatiques, ce sont précisément les mesures ou les politiques publiques de réduction des inégalités, ce qu’on peut appeler État social ou État providence. Cela concerne évidemment les politiques de santé publique, et tout particulièrement des campagnes générales de vaccination qui ont pour principe de toucher autant de personnes que possible, sans distinction de statut ou de capacité économique. Il s’agit pourtant aussi, plus généralement, des différentes assurances sociales ou des politiques de redistribution fiscales, qui sont très souvent attaquées par les mêmes groupes politiques.

Le point commun entre Donald Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro, Vladimir Poutine, l’UDC et les mal nommés « Amis de la Constitution », c’est le culte de la force et l’attaque systématique contre toute politique ou toute institution visant à réduire les inégalités au sein des sociétés. En d’autres termes, l’antivaccinisme, en dernière analyse, c’est la haine de l’égalité.

À lire: Françoise Salvadori, Laurent-Henri Vignaud, Antivax, la résistance aux vaccins du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Vendémiaire, 2019

[1] À ce sujet, il n’est pas inintéressant de rappeler, comme le fait le livre, que la diffusion de formes graves de poliomyélite au XXe siècle, qui étaient jusque là à peu près inconnues, est précisément due à l’amélioration de l’hygiène, qui a retardé et amenuisé l’exposition à ce virus, le rendant plus dangereux. Par un retournement caractéristique, le discours antivacciniste a alors accusé le vaccin lui-même d’être responsable de la propagation de la maladie.

[2] Albert O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Fayard, 1991.

Antoine Chollet

https://pagesdegauche.ch/la-vaccinophobie-ou-la-haine-de-legalite/